2017年10月10日

こんにちは。

先週テストを既に終えている中学校もありますが、今週テストがある!という中学校もあるのではないでしょうか?しかも生徒達に話を聞いてみたところ、月曜は祝日でお休み、水曜日も先生達の会議が入っていて1日お休みだとか!!ということは…………木曜日からテストが始まる中学生のみんなは、一気に勉強ができる大チャンスが目の前に転がっているということではないでしょうか!!?!まさかテスト三日前に遊び歩いているだなんてそんなことはありませんよね?

さて、テストといえば、中学1年生にとっては初めての『中間』テストではないでしょうか?中間も期末も対して違いはないだろうと思われるかもしれませんが、確かに中間テストと期末テストでテスト形式が大きく異なるということはありません。ただ、中間テストというのは1学期(6月)にテストを受けてから夏休みを過ぎ二学期がはじまりこの10月まで、期間が長い分、テスト範囲も広くなっている印象があります。テスト範囲が広くなればなるだけ、浅く広く入試でのポイントとなるような点を問題にしてきたりはするのでテストの難易度自体はそんなに難しくはないかもしれません。ですが、やはり範囲が広いのでコツコツとやっておかないとテストまでにテスト勉強しきれなかったりしますし、覚え残しややり残しが出てきたりします。なので、本当は数週間前から計画的に勉強をはじめられるといいです。ただ、なかなかどうして手がつかないという子もいるでしょう。そういう生徒さんはせめてテスト三日前くらいはテレビやゲームを我慢して机に向かってみましょう。それはきっと後々の自分を助けます。遊ぶなとは言いません。ですが、メリハリをつけることはとても大切です。テストの回数は限られていて、その中で結果を残していかないといけません。それを頭に入れ、ずっと好きなことだけをやるのではなく、勉強しないといけないときを自分でしっかりと考えて行動ができるといいです。

頑張ってください!

2017年10月2日

こんにちは!

完全に私事なのですが、今日は仕事前に眼科へ行ってきました。コンタクトレンズをもらいに行ってきたのですが、皆さんは目が悪くなる原因ってご存知ですか?

目が悪くなるって切ない……と思ったことや、お家の人に「目が悪くなるから暗いところで本を読むな!」と怒られたことってありますか?そもそも目が悪くなる原因は目の筋肉の衰えにあるんだそうです。どうしたら目の筋肉が衰えるのか。一番の原因は「近くのものを見すぎること」なんだそうです。暗い場所で本を読んでいたり、はたまたゲームやパソコンなどをしていたり、気付くとものすごく近くで物を見ている、なんていう経験はありませんか?暗い場所だと物が見えづらいので自然と近くで見ようとしますし、ゲームやパソコンをしていると熱中して画面に近づいてしまったり、見づらい文字を頑張ってみようとして近づいてしまったり。これは普段物を見るよりもとても目に負担をかけてしまう行為なんだそうです。そうやって目を酷使していくとどんどん目の筋肉が衰えて目が悪くなっていってしまうんです(>_<)

勉強をしているとついついノートに覆いかぶさるがごとく前のめりになって解いている子、いませんか?私は結構よく見ますよ(笑)特に恥ずかしがりやで手元をあまり見られたくない、なんていう子はやりがちではないですか?前のめりになると手元は暗いし、ノートまでの距離は近いしで目が悪くなること間違いなしです!大人になって分厚いレンズの眼鏡をかける羽目になったり……毎朝コンタクトレンズと格闘したり……そんなことになっては切ないですよ(経験者は語るw)。若いうちから気を付けてくださいね!!

2017年9月27日

こんにちは!

最近高校生がよく自習にやってきます。今週はテストがある高校が多いですから午後からずっと翌日のテスト勉強をしているという生徒も多いのでは?中学の頃はテスト5科目もあるのー!?嫌だー!!と思っていたものですが、高校はその比ではないですね。数学だけで2回もテストがあったり、英語も分けられていたり、社会や理科も分野ごとテストがあるので大変。専門学科に通っている生徒はここに専門的な学科が追加になってきたりもするので科目数はどんどん増えていきます。1日で終わらせることができる量では決してないですよね(苦笑)前々から計画を立てて、コツコツと取り組むことがどうしても必要になってきます。力を入れたい科目、もう捨ててしまいたい科目、いろいろとあると思いますが、自分のその先の進路を見つめて勉強に励みたいものです。

明日のテストも頑張ってきてくださいね(・ω・)ノ

2017年9月25日

こんにちは。

10月が近づき、さすがに朝夜は寒く、半袖短パンでは過ごせなくなってきました。

さて、秋と言えば何を思い浮かべるでしょうか?正直に言いますと真っ先に思い浮かぶのは「食欲の秋」です(笑)栗や梨、桃、ブドウ、おいしい果実が豊富に取れる実に素晴らしい季節だと思います( *´艸`)ついつい食べ過ぎてしまいがちですが、その辺は気を付けたいですねw

続いて思い浮かぶと言えば「読書の秋」。「灯火親しむべし」なんて聞いたことはあるでしょうか?小さい頃はあまり好んで読まなかったのですが、年を重ねるにつれ小説を読む機会も増えてきました。虫の声の他に音は一切なく、涼しい部屋で紅茶などを嗜みながら読書に耽る……あ、いいですね。読書したくなってきました(笑)

他は何があるでしょう?「スポーツの秋」?いいですよね。運動会シーズンです。最近では他の季節にやる学校も多いようですが、組体操に騎馬戦に、見ていて楽しめますよね。暑すぎず寒すぎず動きやすい気候ですし。

他にも「芸術の秋」や「行楽の秋」など、秋はいろんなことが楽しめて良い季節ですよね。何をするにも丁度いい気候とタイミングです。さて、ここでタイトルですよ。「勉強の秋」。読書がしやすい季節ということは勉強だってしやすいはず。受験は冬から春にかけて行うことがほとんど。秋はもう勉強に力を入れていなければならない時期。暑さも和らぎ風もふき、部屋の窓を開けながら広い机で勉強をするには最適かと!丁度高校生も中学生ももうすぐテストのところが多いですし、一生懸命勉強していきましょう(≧▽≦)!

2017年9月5日

こんにちは!

今日は勉強に適した環境づくりについてお話をしようと思います。

保護者面談などをするときにちょこちょこ聞かれるのがこの『環境づくり』。どういった部屋でやるのがいいのか、周りにものがあって、などなど、少しでも子供に適した環境を作ってあげたい!となったときに一番にやってあげることができるのが、この環境づくりかもしれませんね。全員が全員この環境がいいというわけではないと思うので、参考までにお話を聞いて頂ければと思います。

手始めに、机からいきましょう!机の配置ですが、窓を左側にした配置がいいなんて話を聞きます。この配置だと右利きの場合にお日様が入ってきて手元が明るくなり、自分の手で影を作ってしまうこともないのです。また、「机の前にスペースがある」ということも大切。机と言えば壁にくっつけてある配置をよく見ますが、できれば壁にくっつけてしまわないほうがいいそうです。目の前が壁だと、圧迫感があり勉強が息苦しくなることもあるのだとか。目の前は広く十分なスペースを確保し、壁を背にして座れるのがいいそうです。そして肝心なのは机の上を片づけておくこと。これは誰にでもできます。その勉強に必要なもの以外は机の上に置かない。目の届く範囲に気の散るものを置かない。ゲームや漫画を放置しておいたら駄目ですよ!それを考えるとお座敷とかは大きな机があって無駄なものがなく広々しているイメージなので勉強には良いかも。

あと、部屋は少し肌寒いくらいが丁度いいのだとか。足元は温めつつ、頭は冷やした状態。これは集中しやすい状態なのだそうです。暖かすぎると快適で寝ちゃいますからね。

また、配色ですが、勉強をする部屋であれば寒色系の部屋が好ましいと言います。青系は精神を落ち着け集中力アップに繋がります。部屋一面を青にというよりは鉛筆立てや下敷きなど勉強道具を青で統一してみるというのが簡単でいいかもいれませんね。

あ、それなら使えそう!というものがもしあれば是非試してみてください(・ω・)ノ

2017年9月4日

こんにちは。

皆さんは「あぁ、あの時やっておけば良かったのに~(+o+)」という経験はお持ちですか?私はたくさんあります(笑)特に勉強関係においては「もっと頑張っておけばよかった」「これも勉強しておくべきだった」そう思うことが山積みです。

テストが終わり、中学3年生の中にはテストの難易度に対応しきれず、「どうして勉強しないといけないの?」そんな壁にぶち当たっている生徒もいます。子供のうちはこの疑問はなかなかに解消されない問題で、大人になってから「あー……」と後悔する日が来るなんていうこともしばしば。ですが、今の、一番脳が働く時期にできる限りの勉強をしておくことって本当に大切だと、今になれば思います。

今日は今日とて、私はエクセルの使い方という壁にぶち当たっています(笑)エクセルには自動計算システムが含まれていて、「=1+1」とかって入力すると勝手に計算してくれるんですよね。ですが、今日は違いました……。エクセル捜査中自動計算してくれない……。「なんで!?」思わず言いたくなりましたwwwこれが使えないと効率の悪いこと悪いこと。結局Googleさんの力を借りて自動計算できるようにしたのですが、こういう時に「パソコン関係の勉強をもっとしておくべきだった……」って思うんですよね。そして、それ関係の勉強をきちんとするためにはそれに関連した学校へ行く必要がある。そのためにはきっと理系科目の勉強は必須でしょう。そうやって考えていくと、今の勉強って無駄になることは何一つとしてやっていないはずなんですよね。

子供の一番遊びたい盛りに勉強を頑張ることって大変だとは思います。それでも「面倒だから」とか「難しそうだから」とか、そんな理由で勉強を辞めてしまうのは、将来の自分の道を潰していくことに等しい。ゲームをしたい、遊びに行きたい、その感情のままに動いていても、その行動は将来の自分を決して助けてはくれません。ですが、今このときの努力は将来の自分を助けてくれるものになるかもしれません。

2017年8月30日

こんにちは。さてさて夏休み明けの実力テストも全て返ってきている頃ではないでしょうか?結果はいかがだったでしょうか?今日は少し厳しめのお話をします。

今回のテスト、おそらくは点数が下がったという生徒のほうが多かったのでは?第三回目、あるいは第四回目のテストというものは毎年やはり点数が取りにくくなっています。点数が下がったときに「ああ、下がっちゃった……勉強したのに」と落ち込むのは冷静にテストと自分の努力量を分析してからにしてください。今回のテスト、たいていの学校は平均点自体が下がっています。それであれば普通は点数も下がるというものです。大切なのは平均点との差、そして学年順位です。前回は平均点に行かなかったけど、今回は平均点に達している。それは少しずつ力がついてきているということです。

また、順位や平均点との差を考えてもやっぱりいい結果とは言えないと思っている生徒さん。では夏休み中どのくらい勉強をしましたか?毎日やったという生徒も多かったと思います。ですが、勉強時間や勉強内容はどうだったでしょうか?例えば「毎日1時間やった!」という生徒さん、それは自分が取りたい点数を取るに見合った努力量だったでしょうか?夏休みというのは学校がお休みのため一日中家にいるという日もあるはず。学校があると学校だけでも1日5時間くらいは勉強をしていることになるのですが、それがぱったりなくなる夏休み、本当に1日1時間の勉強量で成績が伸ばせると思いましたか?1科目に絞るなどであればまだしも、個人的には無理だと思います。1日1時間やればいいんでしょ?と単なる義務で勉強したところで点数は絶対についてこないんです。めんどくさい、つらい、そう思うこともあるでしょう。ですが、そこから逃げても何も手に入りません。伸ばしたいという気持ちがあるのであれば、勉強時間はもう一度見直してみましょう。

さらに、「1日6時間くらいやっていたのに伸びてない」という生徒さん。こちらの場合は勉強内容を見直してみる必要があるかもしれません。まず、どのように勉強をしていたかどうかです。例えば教科書を見ているだけであったり、単語の書取りをしているだけであったり、問題集の丸付けはしていないであったり、そういったことはありませんでしたか?個人的に思うことですが、教科書を見ているだけというのは正直勉強にならないと思っています。教科書を読んでわからないところをノートにまとめるであったり、教科書のページに対応する問題を後で解いてみて確認しているならいいのですが、そこまで果たしてできているでしょうか?また、書取りを延々とやっていた生徒さん。書取りをすること自体は大事なことです。ただ、やっつけになってしまう場合も多いので後でちゃんと単語を覚えられたか確認テストを入れてみましょう。それがないと「ただ書いているだけ」の作業になってしまいます。問題集を解いている生徒さん。丸付けまでやってわからないところをきちんと解説を読んで理解できていますか?できていなかったところをいかにできるようになるかが大切なのに、「あー間違えちゃった」で終わりにしてはいませんか?解き直しまできちんとやりましょうね!そして、問題集の場合は穴埋めなどの問題を調べながら解く生徒がいますが、個人的にはあまりオススメしません。調べるのは丸付けのときでいいです。問題を解く際に調べて解いた問題は実際のテストでは結局解けません。調べるタイミングも意識してみてください。

これから受験生達はやることがたくさんあります。無駄にできる時間はなかなかありません。そろそろ本腰を入れないと本番までに間に合わなくなりますよ。

2017年8月22日

こんにちは

今日から2学期がスタートしている学校も多いのではないでしょうか。明日明後日は中学3年生や高校生は実力テストをやるところも多いのではないでしょうか。さて、いよいよ夏休み中の成果が試されるところですね!!一生懸命学習計画を立てて勉強していた子も多いはず。結果が出るといいのですが。受験生に関して話をしますと、ここ数年、この時期の中学校の実力テストはとても難しく作られています。実際に学校の先生達に「もう一筋縄ではいかないよ」「学校の問題集からそのまま問題を出されるということはもうなくなるからね」と脅されている(笑)生徒達も多いようです。例年の平均点を見てみても、だいたいこの時期のテストというのは平均点が下がります。合計点数で言うのであれば20~30点程平均点が下がるようなこともしばしば。何もそこまで難しくしなくてもという声も聞こえてきそうですが、学校の先生達にも学校の先生達なりに考えがあります。入試というのは学校の問題からそのまま出るというものではありません。本番、生徒達の目の前には今までに見たことのない問題が立ちはだかるわけです。学校のテストで問題集からそのまま問題を出していたのではその生徒の本当の力を把握できず、本番に失敗してしまう子も出てくるかもしれません。そのため、今のうちに正確な実力を見るため、そして本番慣れしておくため、2学期のテストは本番を想定して作っておく必要があります。だから、生徒にとっては今までのテストとは若干勝手が違うかもしれませんね。テスト範囲が広い。問題の出され方も違う。でも、焦らずに。問題集からそのまま出されないからといって、習っていない内容が出るわけではありません。落ち着いてきちんと問題文を読んで把握して、1問1問大切に解いていきましょう(・ω・)ノ

2017年8月5日

こんにちは。

夏休みに入ってから一週間と少し。毎日集団授業に出てきている生徒達には少しずつ疲れが見え隠れしていますが、明日はお休みなので少しゆっくりして、また月曜日から元気に出てきてください!

そんな集団授業ですが、たくさん生徒がいると、解答も十人十色(できれば十人が1つの答えにたどり着いてほしいけれどw)です。生徒達の机を見回っていると結構面白い解答が続々と出てきます。例えば、「火の消し忘れで家がゼンショウしてしまった」。カタカナ部分を漢字に直しなさいという問題。生徒の解答は……「全勝」!一体、何に勝ったというんでしょうか(笑)

こういう珍解答を見つけるのってちょっと楽しいですよね(≧▽≦)

さて、それはそれとして、答えを間違えるということは決して悪いことではないと私は思っています。集団授業でいつもよく言っているのは「いくらでも間違えていい」ということ。別にテストを受けているわけではないですし、その日初めて解く問題も多いはず。はじめから完璧に解けていたら塾に来る必要なんてありません。生徒の中には、「間違えることは恥ずかしいことだ」「嫌なことだ」と思っている生徒もいると思うのですが、そんなことはありません。ここで一度間違えて、丸付けをして、やり直しをして、そうやって1問1問覚えていけばいいんです。何度も繰り返すうちに徐々に丸の数が増えていく。それはきっと嬉しいことだと思います。間違いを恐れずに、また焦らずに、コツコツと頑張っていきましょう!

2017年7月31日

こんには!

今日も今日とて暑いですが、学生の皆さんは夏休みだからってダラダラせずに規則正しい生活を送れていますか?集団授業に出てくれている生徒達も外から教室に入ってくると「外すごく暑いよー」と言いつつ、午前中から頑張っています!

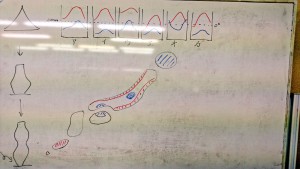

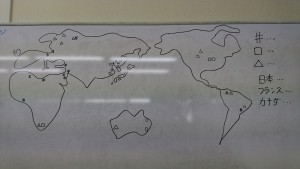

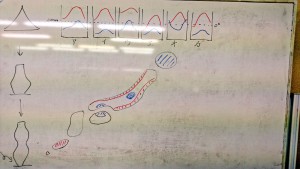

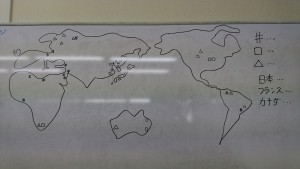

さて、そんな集団授業ですが、私はホワイトボードを使って授業をしています。写真は社会のときの図ですね。実はこれを描いたときにこんな話が……。一昨日、個別指導に来たとある生徒が、日本地図の図を見ながら一言。「教室に入ってきたときに、あの図を見て、理科の実験の授業やってるのかと思いました」……ほう。…………ほぉう。日本地図には見えないとな(。-`ω-)?落ち込んでいたところにもう一言。「だ、大丈夫ですよ、先生。日本地図ってきちんと言えば日本地図に見えますって!」…………まったくフォローになっていないがっ(-“”-)!?……生徒にここまで言われて黙っているわけにはいきませぬ!

というわけで今日の世界地図はちょっと本気出しました!!どうです?ちゃんと地図に見えるでしょう!?

こんにちは!

こんにちは!